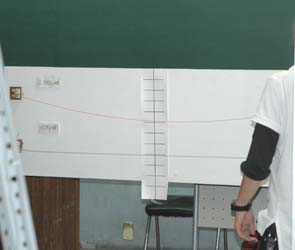

図1は実験に用いる装置の模式図です。 図のように金属線に直接通電して加熱します。十分に加熱されたら通電を止め、そのまま放冷(空冷)します。 金属線にはどのようなことが起きるでしょうか ?

【実験の前に】

物質は温度を上げると通常は膨張します。したがって、考えられる現象は、加熱された金属線は膨張し(伸び)、自重で下に垂れ下がり、通電を停止して温度が下がると収縮して元の長さに戻るでしょう。

高温ほど体積が大きくなるという変化は、固体→液体→気体と状態変化(相変態)が起きる場合はもっと顕著です。 この高温では密度が小さくなる(膨張する)という通則は、固体状態における相変態(固相変態、結晶構造の変化)でも同じです。

金属の代表的な結晶構造BCC(体心立方格子)、FCC(面心立方格子)、HCP(最密六方格子)で密度(原子充填率)を比べてみましょう。 原子を剛体球で考えると、FCC(面心立方格子)とHCP(最密六方格子)は共に原子充填率が 0.74 で、剛体球を最も密に積み重ねた構造です。 これに対し、BCC(体心立方格子)の充填率は 0.68 と小さいです。 そこで、高温ほど密度が小さいという通則を当てはめて考えると、固相変態を起こす金属は、低温では FCC や HCP、高温で BCC となっているはずです。

実際に、固相変態を起こす主な金属を調べてみると、BCC、FCC、HCP 3つの構造だけですが表1 に示すように、ほとんどの金属で通則のとおり低温で FCC や HCP、高温で BCC となっています。

このような通則どおりの固相変態を持つ金属線を実験に用いても、変態温度で不連続に変わるということはあっても、加熱・冷却で観察される膨張・収縮という全体の変化に変わりはないでしょう。

しかし、「例外のない法則はない」とよく言われるように、相変態でも例外があります。 上記の通則に唯一逆転しているのが、表1 の最下段にあるαFe(BCC) からγFe(FCC) への変態です。 鉄に現れるこの例外的な変態は、αFeが低温で強磁性になることが理由として説明されています。 この異常とも言える変態が、鉄に多様な性質を持たせ、また、このことが金属の中で鉄が最も多く用いられている理由と言えます。

高温になると密度が小さくなるという通則に反する例外は金属以外にもあります。 よく知られているものは、氷→水の変態で、体積が収縮します。 ケイ素も融解によって収縮する物質です。それではこの異常な変態をする鉄線で実験したらどうなるでしょうか?

0.2855 + 3.18x10-6 T + 8.66x10-10T 2 nm

0.3547 + 8.37x10-6 T nm

と近似されます。 したがって、ちょうど変態温度で考えると、912℃における αFe、γFe の格子定数はそれぞれ 0.2905 nm、0.3646 nm となるので、αFe から γFe に変態すると 1.1% 収縮することになります。

【実 験】

金属線に直接電流を流して加熱し、ほぼ全体が赤くなったら電源を切り冷却します。 加熱・冷却の時の金属線の動き(伸び縮み)を観察します。

ピアノ線を用いる前に、比較する金属線として電熱線として用いられるニクロム線で行って見ましょう。 一般によく用いられるニクロム線は Ni−15〜20mass%Cr の組成で、室温から溶けるまで FCC構造です。 今回の装置では電流を約20A まで流して行います。 どのようになりましたか?

続いて、ピアノ線で行って見ましょう。 ピアノ線は約25A まで電流を流します。 上で考えた動きが観察されましたか?

理由が分かれば何でもない現象ですが、知らずに見るとちょっと不思議な現象です。